"Да сотвориши все по образу" или новые смыслы архитектуры современного храма

"Да сотвориши все по образу"

или новые смыслы архитектуры современного храма

М. Н. Городова

Архитектор, кандидат искусствоведения, доцент

Современная отечественная архитектура, наконец, обрела полноту и целостность своей миссии относительно того времени, когда храмостроение как область деятельности было невозможно для русского зодчего. Сегодня оно вновь вернулось в практику современного архитектора. И почти, казалось бы, утраченные тайны самого главного мастерства архитектора – знание и умение строить храмы, наконец, начали возвращаться в обиход жизни из области теорий и истории. Несмотря на попытки ученых-теоретиков сохранить преемственную цепь национальной традиции, практикующий архитектор, тем не менее, в своей деятельности остался один на один с непростой задачей: быстро и искусно вернуть забытую науку храмостроения, наиболее благородную и духовную из всех таинств архитектурного делания. Возродить «из пепла истории» храмостроение довелось нашим современникам, которые были воспитаны на руинах великой православной традиции, и зачастую, только профессионализм и интуиция могли быть тем вектором, который вел их в поиске образа. И так неспешно и деликатно, вспоминая первообразы и шедевры древнерусской архитектуры, двигаются храмостроители по пути обретения нового облика храма.

В обиход современного храмостроения возвращаются задачи создания сакрального пространства со своими совершенно исключительными свойствами и функциями. И уже не только витрувианские «польза, прочность и красота» становятся векторами мысли архитектора, но те, порой неизъяснимые на первый взгляд задачи, которые и создают само понятие сакральной архитектуры. Вертикали смыслов, которые формируют церковную архитектуру, столь исключительны еще и тем, что данная творческая и одновременно аскетическая деятельность вообще стояла у истоков самой архитектуры как высшего искусства. Именно из таинства «сакрального» пространства начиналась сама история мировой архитектуры, из этой неизъяснимой обители Вечности, которая именовалась Раем. И с той поры поиск Рая и «скучание по Раю» знаменует само творчество архитектора, и в наивысшей форме – архитектора-храмостроителя. Неспроста именно храмы всегда были главными трансляторами совершенства, красоты, гармонии и мудрости всех эпох, и как следствие – храмовая архитектура всеми средствами выразительности обнаруживает язык Вечности. И сей абсолютный язык Вселенной не терпит спешки или «случайных фраз», нелепых капризов формотворчества и самопроизвольности эксперимента. Все случайное превращается в ветхий тлен, как не соответствующее неизменным и гармоничным законам Творца. В этом заключена главная задача и сложность для архитектуры нашей эпохи: стать одновременно образцами Вечного и в то же время отразить характер настоящего. В данной дилемме скрыта непростая оппозиция между каноном и художественным образом. И только лишь исполнив оную вневременную миссию, архитектор будет в силе исполнить стоящее перед ним назначение создания современного художественного языка архитектуры настоящего дня, который обобщенно называют – стилем. Означенные таким образом максимы храмостроителя, а равно как и традиционные константы неизъяснимого «сакрального», являются основой канона в религиозном искусстве и архитектуре.

Что же именно должен решать современный архитектор-храмостроитель, помимо следования строительным нормам и правилам, современным технологиям и материалам? Какие проблемы и вызовы встречают творческие поиски зодчих в наше время? Поговорим об этом еще и потому, что миссия архитектора знаменательна: создание особенного пространства с исключительными свойствами – пространства сакрального. Пространства, которое доподлинно реализует вертикаль единения Неба и Земли. Это не может не наделять миссию храмостроителя особыми свойствами и непременно особенным статусом. Вспомним историю о строительстве первообразца христианского храма – Иерусалимского Храма, когда для возведения «Дома Божия» был приглашен самый искусный архитектор – Хирам Тирский, который поражал своими дарованиями и мудростью. В продолжение этого священного библейского правила для строительства первых русских храмов также приглашались лучшие мастера своего дела. Подобно этому образцовому ветхозаветному примеру от православного храмостроения и впредь ревностно ожидается сотворение сверхреальностого богооткровенного образца, превозмогающего своим обликом ограничение повседневности и Ветхого мира.

Для современной архитектуры задачи храмостроения усложняются еще и тем, что облик храма не может отражать исключительно «инновационный» дух смятенной эпохи наших дней, но должен быть тем вместилищем универсального духа Вечности, который наделяет храмостроение, также как и градостроительное искусство, этой «вертикальной» устремленностью сакрального пространства. Таинство его выстраивания, определяемое с первых шагов основания объекта, это священное правило отцов «творить во-образ», закрепленное традицией, изначально существовавшее не только для культовых сооружений и городов, но и для жилых пространств.

Главные задачи, которые «in illo tempore», решаются современным храмостроением, традиционны – это красота и гармония, диалог Неба и Земли, «Лествица в Небо», Ковчег Спасения, Рай и Пакибытие. Для архитектора цепочка священной парадигмы Предания выражается в его профессиональном языке через аналогии, прототипы, пропорции, принцип «Божественного сечения», закона Фибоначчи, симметрии и асимметрии, равновесия, принципа самоподобного подобия и множества иных приемов.

Вопрос о каноне как творческом методе архитектора – транслирует главное условие храмоздательства, создавать образы Вечного. Нам остается, приглядевшись к Преданиям, усмотреть в них то, что для языка архитектуры будет языком канона. Так, «каноническая константа» может быть прочитана как числовое выражение геометрической пропорциональности. Например, пропорции Ноева ковчега имели 300 локтей в длину, 50 – в ширину и 30 – в высоту. Это пропорция «30 : 5 : 3» дает отношения «1 : 1/6 : 1/10», то есть первая цифра – рост человека, вторая – его ширина «от одного бока до другого», третья – размер от пупка до «чресел» или крестца (renes). По словам Л-Б. Альберти, пропорции Ковчега соответствовали пропорциям человека[1]. Скиния Соломонова[2] задана модульными константами «20 : 30 : 60», т. е. «2 : 3 : 6», что можно представить как «2 : 3» и «1 : 2». Скиния, показанная Моисею, та «на которую повелевается взирать, как на первообраз, чтобы рукотворенным устройством ее показать нерукотворенное чудо, …объемлющее собою Вселенную»[3], стала универсальным первообразом для христианских храмов. Пропорциональная система Двора Скинии «100 : 50 : 5» (Исх. 27:12) в упрощенном виде вошла через элементарную геометрию правильного прямоугольника, состоящего из двух соединенных квадратов.

Пропорции Небесного Иерусалима, провозглашенные в Апокалипсисе Иоанна Богослова, это константный меморандум христианства, работающий как в структуре отдельного архитектурного объекта (храма), так и в структуре комплекса (монастыря) и, конечно, всего города. Сохранившиеся упоминания о первых христианских храмах на Руси – Десятинной церкви, Успенского собора Киево – Печерской лавры, Святой Софии в Киеве и в Новгороде - стали определенным меморандумом для древнерусского храмоздательства в силу иерофанического характера, свойственного им как первоообразцам, подобным ветхозаветным. По примеру того, как образ Иерусалимского храма и Скинии вдохновлял весь христианский мир, так же образцы древнерусского храмостроения представляют собой канонические примеры для древнерусской и современной архитектурной традиции. Существенно важным будет проговорить сам метод или язык, который остается актуален как «во времена оные», так и в настоящее время. Этот универсальный язык видится в языке пропорций, которые подсказаны в Предании, так же как это уже было сделано в Священном Писании при описании строительства Иерусалимского храма.

Пропорциональная система собора Успения Киево-Печерской Лавры стала сакральной мерой для соборов Древней Руси. «Цепочка чисел», которая была заложена в основу пропорциональной системы церкви Успения: «20, 30, 50» соответствует «цепочке чисел» священного треугольника пифагорейской традиции «2 : 3 : 5»[4] и первым числам гармонической цепочки Фибоначчи. О строительстве собора Успения Пресвятой Богородицы в Киево-Печерской Лавре (основан в

Пропорциональная система собора Успения Божией Матери Киево-Печерского монастыря с начала ХI века как идеализированная схема соборного древнерусского храма воспроизводилась, сохраняя значение священной первоосновы. Храмы на основе канонического образца возводились подобно живому организму, который рождается по закону фрактального подобия соответственно программе молекулы ДНК, сохраняя важные законы пропорции и обретая при этом новые лики благодаря образной репликации. То есть, изменялась размеры храмов, форма глав, их количество, отдельные детали убранства и т.д., однако оставался главный закон их сотворения – канон пропорций. Пропорциональная система, характеризующая величину Киево-Печерской церкви, частично соотносятся с пропорциями Ноева ковчега – «50 : 300 : 30» (Быт. 6:15), частично – с пропорциями Иерусалимского Храма – «20 : 60 : 120» (2 Пар.3:3-4). В этом усматривается важная матрица Вечности, которая говорит языком священных мер и чисел через древние каноны пропорционирования.

Пример заданных модульных констант для древнерусского зодчества, возникший при создании Киево-Печерской церкви «20 : 30 : 50», т. е. «2 : 3 : 5»; можно представить «2 : 3» и «3 : 5» – это числовое выражение геометрической пропорциональности собора Успения Киево-Печерской Лавры, которое в качестве канонического образца вошло в архитектурную традицию Древней Руси, и ныне это правило поддерживается как традиционный творческий прием воспроизведения по – аналогии, то есть «по - образу».

Аналогичный с пропорциональной схемой Киево-Печерской традиции можно привести пример Храма новомученников и исповедников Российских на Строгинском бульваре, возведенный концерном «КРОСТ» в рамках «Программы – 200». План храма развивается ввысь, сохраняя пропорцию древнего Киево-Печерского образца, при этом образный язык многоярусного «огненного храма» звучит в унисон с образцами древнерусской архитектуры XVII века. В этом мы видим свободу интерпретирования в пределах канона, мудро заложенную универсальность языка пропорций.

Творческий аспект Создателя ярко представлен творящей деятельностью Бога – Софией[5]. София – персонификация Премудрости Божией. «Премудрость созда Себе дом» – священнодействием сотворения мира, человека и храма. В связи с этим приемом уподоблений очень важны примеры осмысления образа храма как «Дома Премудрости» в целом, и храмы, посвященные образу Софии Премудрости Божьей. «В Новгородском Софийском соборе связь посвящения со смыслом Притчи о Премудрости прямо выражена на свитке пророка Соломона, изображенном на барабане центрального купола: «Премудрость созда Себе дом». (Притч. Сол.9, 1-11)»[6]. В храмах «софийного» типа пропорциональной моделью «12 : 10» или «6 : 5» выразительно представлена богословская максима «сoincidentia oppositoum»[7] – а именно образа единого мира, таинственно соединяющего Небо и Землю.

Подобному «софийному» типу близок пропорциональный строй храма Храма Богоявления Господня в Химках на улице Лавочкина, созданный под руководством архитектора В.Н. Михайлова. План храма в пределах центрального объема пропорционально представляет собой гармонию «6 : 5». Кроме того, центральный неф храма до входной зоны передает священный модуль византийской традиции – 100 футов, который представляет сакральную меру

Этот же язык пропорций в гармонии «6 : 5» усматривается в плане Храма в 1-ом Пехотном переулке Святого великомученика и целителя Пантелеимона на территории Клинического госпиталя ФСБ России архитектора Андрея Николаевича Оболенского и в плане Храма Иверской иконы Божией Матери на Мичуринском проспекте архитектора Александра Борисовича Колосова. Длина центрального нефа храма Иверской иконы Божией Матери весьма близка каноническому модулю Софии Константинопольской. Названная особенность канонической традиции чрезвычайно важна для современного искусства храмостроения, поскольку транслирует важные сакральные меры, воспроизведение которых позволяет вновь созданному храму воспринять силу и благодатную мощь своего древнего образца.

«Духовные видения, …подготовлявшиеся всею мировою историею древней мудрости, своей существенной истиной показали, что права была мудрость в своих предчувствиях и намеках истины…Каноническая форма – это форма наибольшей естественности, то, проще чего не придумаешь»[8]. Истина храмостроения «говорит» с миром на языке священного канона пропорций. Древние принимали канон как предельную в совершенстве матричную структуру произведения. Канон – это идеальная, гармоническая система сложения произведения, позволяющая зодчему во всякое время создавать по примеру Творца идеальную Вселенную, райские обители, которые до ныне неосознанно взыскует душа и взоры современного человека.

Основополагающий этап становления произведения на уровне универсальной символической константы, запечатленной каноном, находит параллельное объяснение в рассуждениях Л.-Б. Альберти о природе сходства: «почему так бывает, что каждая особь очень похожа на всех других особей того же рода, - мы ведь видим это в природе и видим, что она это всегда соблюдает в любом живом существе…Лица тех, кого мы видели мальчиками, а затем знавали подростками и кого мы видели юношами, распознаются и тогда, когда они стали стариками, как бы велики не были те изменения, которые с возрастом, изо дня в день, испытали очертания их лиц. Таким образом, … в самих формах тела имеется нечто, что меняется с течением времени, и нечто другое, глубоко в них заложенное и им врожденное, что всегда остается устойчивым и неизменным…»[9]. Пути индивидуализации в творчестве начинаются с момента определения этого «глубоко …заложенного, что всегда остается устойчивым и неизменным».

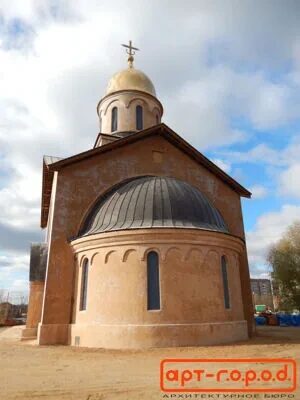

(Илл. церковь Георгия Победоносца в Нахабино. Арх. Городов Кирилл и Пряничников Георгий)

Иными словами, с момента осознания подлинного смысла для храмостроения канонической традиции возникает понимание того, что наличие сакральной константы канона как фундамента совершенства и подлинности обеспечивает дальнейшую возможность вариативности художественного языка произведения, свободы выражения, смелости мысли в создании архитектурного образа. В этом «свободном правиле» суть пробуждения нового творческого горения и энтузиазма, возможность уподобиться Творцу с первого момента рождения образа, напрямую сотворить мир невидимый в мире видимом самим человеком, творцом-зодчим. Для храмостроения это осознанная проповедь в камне. В этом проявлена возможность для современного храмостроителя воплотить полифонию смыслов, используя как традицию, так и творческую свободу.

Проектно-строительная деятельность по сохранению старых и созданию новых храмов в Москве наполняют ткань города благословенной силой молитвенного пространства. На сегодня современная Москва вновь обрела возможность свидетельствовать пред Вечностью непреходящим светом облика современного православного храма. Преемственность восстановлена достойными образцами нового храмового зодчества, для которого язык канона и традиции является таким же Символом Веры, каким он являлся для зодчих прошлых эпох.

М. Н. Городова

Архитектор, кандидат искусствоведения, доцент

[1] Петрович Д. Теоретики пропорций. М.,

[2] Архитектура - это синтетическая сфера художественного творчества, в ее основе лежат «вечные числа», иными словами канонические числа, которые представляют собой «смысловой метод конструирования бытия вообще. Именно на этом, по существу, основывается любая концепция, сближающая божественную активность как творящую и упорядочивающую миры, с «геометрией» и, следовательно, с архитектурой, которая от нее неотделима. Каждым храмом зодчий, подобно Творцу, воссоздает Небесную Скинию. По толкованию Григория Нисского, все «что заключает в себе описание сооружения Скинии… суть премирные силы, созерцаемые в Скинии, по Божественному изволению поддерживающие вселенную». Отсюда следует, что числа, которые участвуют в описании Скинии, как образа вселенной и образа храма одновременно, это не просто пересчет необходимых элементов и деталей устройства, своего рода констатирование теологических символов.

[3] Св. Григорий Нисский. Т. 38, ч. II. Слово о жизни Моисея законоучителя. М., 1861. С. 322.

[4] Михайлов Б.П. Витрувий и Эллада. М., 1967. С.63.

[5] «Храм воплощает в архитектурных формах образ мира, «состоящего из невидимых и видимых существ». Будучи единым строением, храм по своему строению подразделяется на алтарь и собственно храм. Это членение – символ деления единого в основе мира на видимое (земное) и невидимое (мир духовный)… Архитектура храма символизирует и образ мира чувственного, сотворенного Премудростью Божией» Настольная книга священнослужителя. – М., 1983. Т.4. С. 14.

[6] Квилидзе Н. В. Новгородская икона Софии Премудрости Божией // Православная икона, канон, стиль. К богословскому рассмотрению образа. – М., 1998. С. 389.

[7] Соединение противоположностей.

[8] Свящ. Флоренский П. Канонический реализм иконы. Соч. в четырех томах. Т.

[9] Альберти Л. – Б. О статуе. // Десять книг о зодчестве. М., 1937. С. 13.